Lucie Pieck saß im Halbdunkel des späten Septembernachmittags am großen Esstisch im Erdgeschoss der Villa in Berlin-Grünau. Durch die angelehnte Terrassentür drangen die Rufe der Steuermänner in den Ruderbooten auf der nahen Dahme in das Zimmer. Lucies zitternde Hände lagen auf der weißen Damasttischdecke, während ihr Blick starr auf die schlichte Postkarte vor ihr gerichtet war.

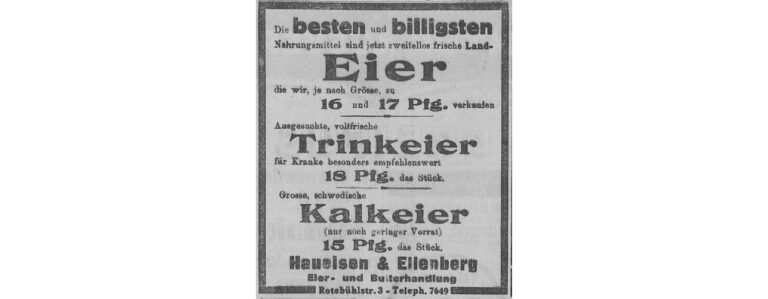

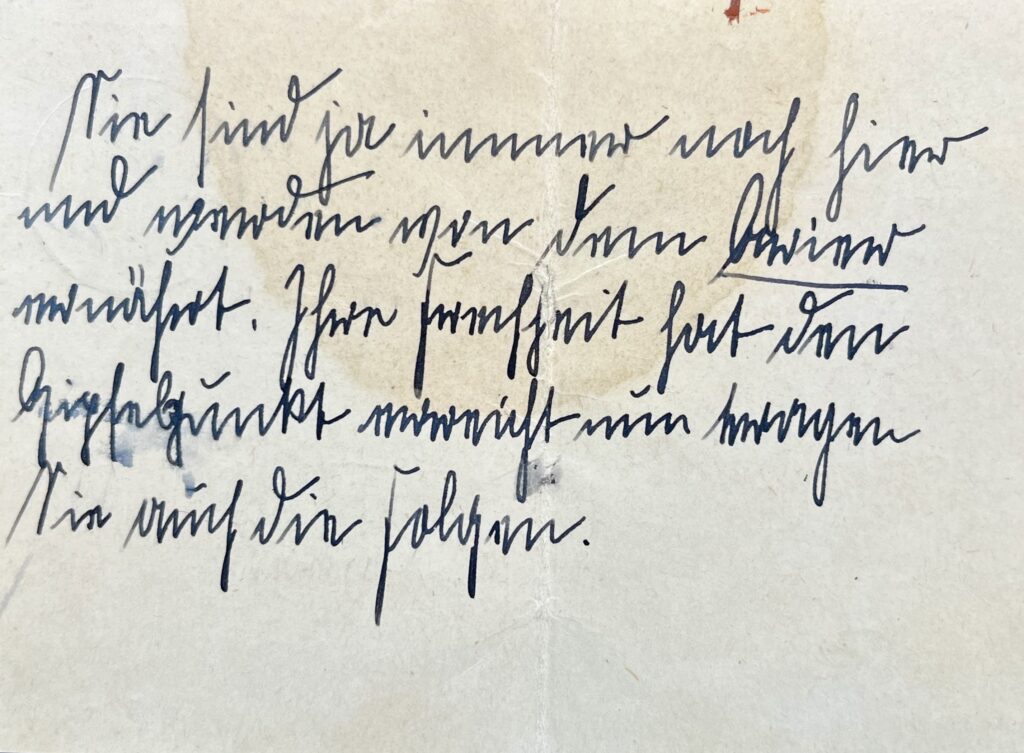

„Herr Meyerkort, daß Sie Ihr Verhältnis mit der Jüdin Pieck trotz Nürnberger Gesetz noch weiter aufrechterhalten und diese mit Sippe noch weiter aushalten, ist eine unverschämte Frechheit von Ihnen. Wenn Sie das nicht schnellstens einstellen und die Jüdin aus unserem Bezirk entfernen, werden wir jetzt rücksichtslos gegen Sie vorgehen.“1Postkarte an Rudolf Meyerkort vom 2. September 1939, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Antrag auf Grund des Entschädigungsgesetzes, M13

Kein Absender, nur ein Kringel als Andeutung einer Unterschrift. Es war vorbei. Das war Lucie klar. Sie musste weg – so schnell wie möglich. Und auch Rudolf musste sich in Sicherheit bringen.

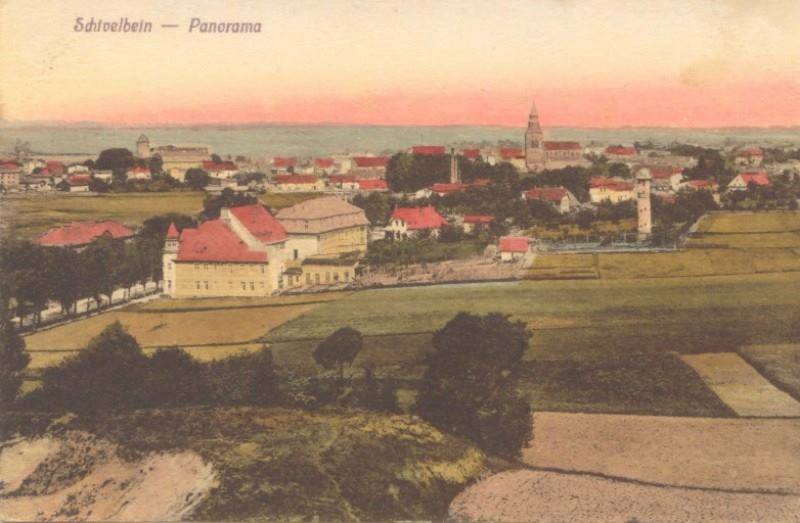

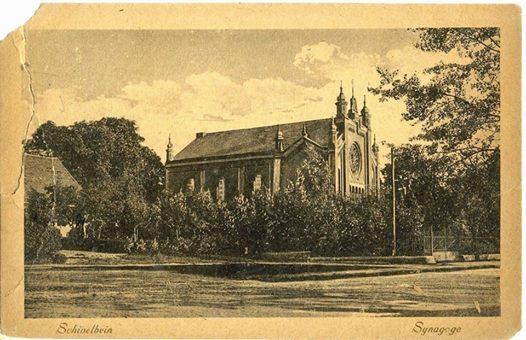

Schivelbein im Februar 1888 – Familie Pieck

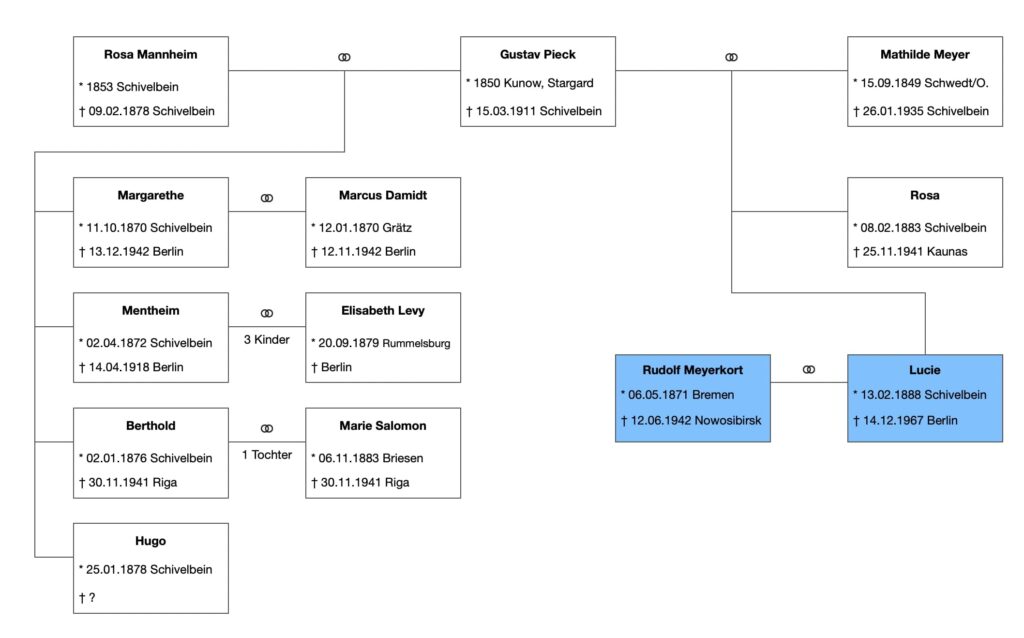

Gustav Pieck war Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Nähe von Stargard nach Schivelbein in Hinterpommern gekommen und hatte in die angesehene Kaufmannsfamilie Mannheim eingeheiratet. Die Mannheims betrieben im Zentrum von Schivelbein mehrere Geschäfte, in denen sie Getreide, Leder, Wolle, Textilien, Kolonialwaren und Spirituosen verkauften. Auch Gustav Pieck war Kaufmann, vermutlich Pferdehändler.2z.B. Stettiner Zeitung Nr. 220 vom 13.05.1885, S. 2, Teilnahme von Pieck-Schivelbein am Pferdemarkt Stettin, besten Dank an Hans Peter Lindemann für die Recherche Mit seiner Frau Rosa Mannheim hatte er vier Kinder. Doch die Geburt ihres jüngsten Sohnes Hugo sollte Rosa nur kurz überleben – sie starb 1878, keine zwei Wochen nachdem er auf die Welt gekommen war, im Alter von nur 25 Jahren.3Standesamt Schivelbein Tote, 1878/026 Gustav Pieck heiratete nach diesem Schicksalsschlag erneut und bekam mit seiner zweiten Frau Mathilde Meyer zwei weitere Kinder. Am 13. Februar 1888 wurde ihre jüngste Tochter Lucie geboren.4Standesamt Schivelbein Geburten 1888/27

Stammbaum der Familie Pieck

Lucie Pieck besuchte bis zu ihrem 14. Lebensjahr die Oberschule in Schivelbein und ließ sich anschließend an der Handelsschule zur Sekretärin ausbilden5Erklärung über die wirtschaftliche und soziale Stellung vom 30.09.1955 in Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Gesundheit, B 40 – für eine junge Frau, zumal aus der pommerschen Provinz, Anfang des 20. Jahrhunderts ein eher ungewöhnlicher Schritt. Doch Lucie strebte nach Unabhängigkeit und wagte noch mehr: Sie ließ ihre vertraute Heimat hinter sich und stürzte sich in den Trubel der Weltstadt.

Bald verdiente sie in Berlin als Sekretärin ihren eigenen Lebensunterhalt6Lebenslauf Lucie Pieck in Entschädigungsakte Lucie Pieck vom 18.10.1951, Teilakte PrV, S. 5 – eine große Herausforderung in einer Zeit, in der sich die Schatten eines herannahenden Krieges mehr und mehr abzeichneten. Aber Lucie hielt an ihrer Entscheidung für die Großstadt fest. Sonst wäre es auch nie zu der schicksalhaften Begegnung gekommen, die ihr Leben für immer verändern sollte. Denn im April 1915 lernte sie in Berlin den wohlhabenden Kaufmann Rudolf Meyerkort kennen.7Eidesstattliche Erklärung Lucie Meyerkort vom 07.11.1961 in Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A 15b

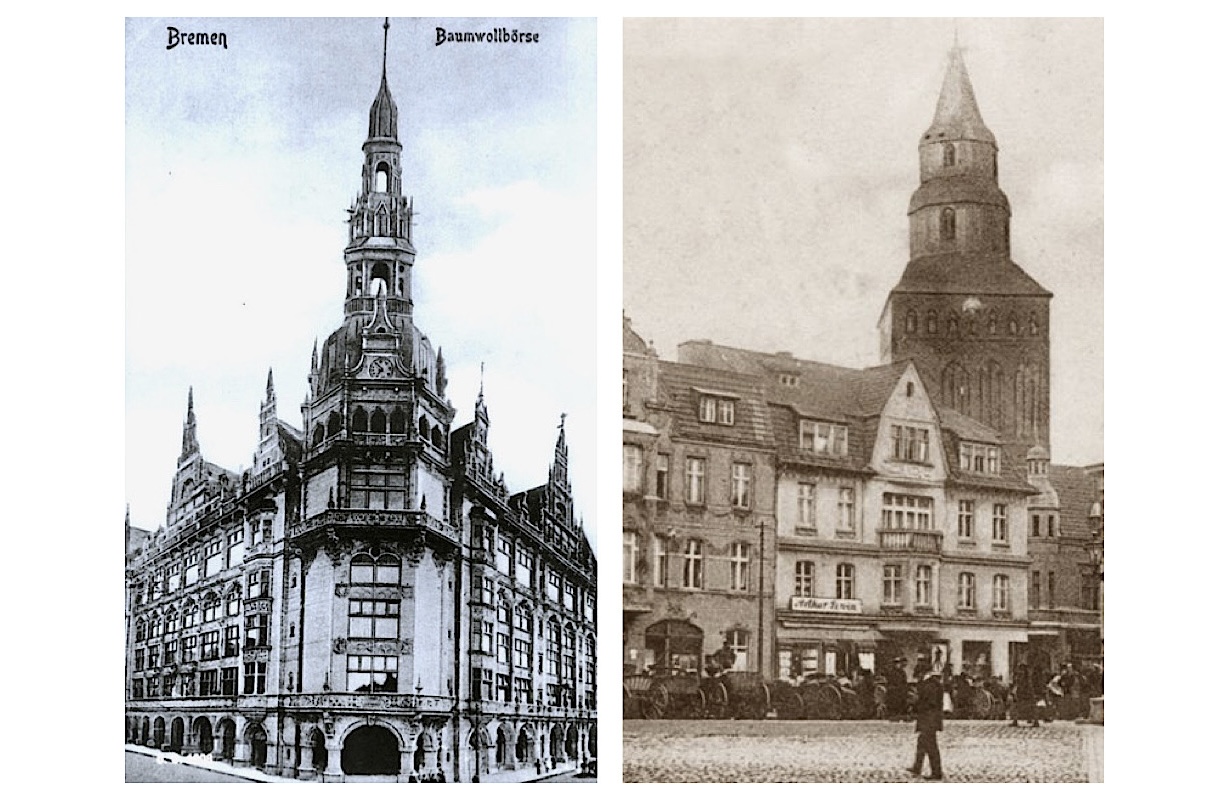

Bremen im Mai 1871 – Familie Meyerkort

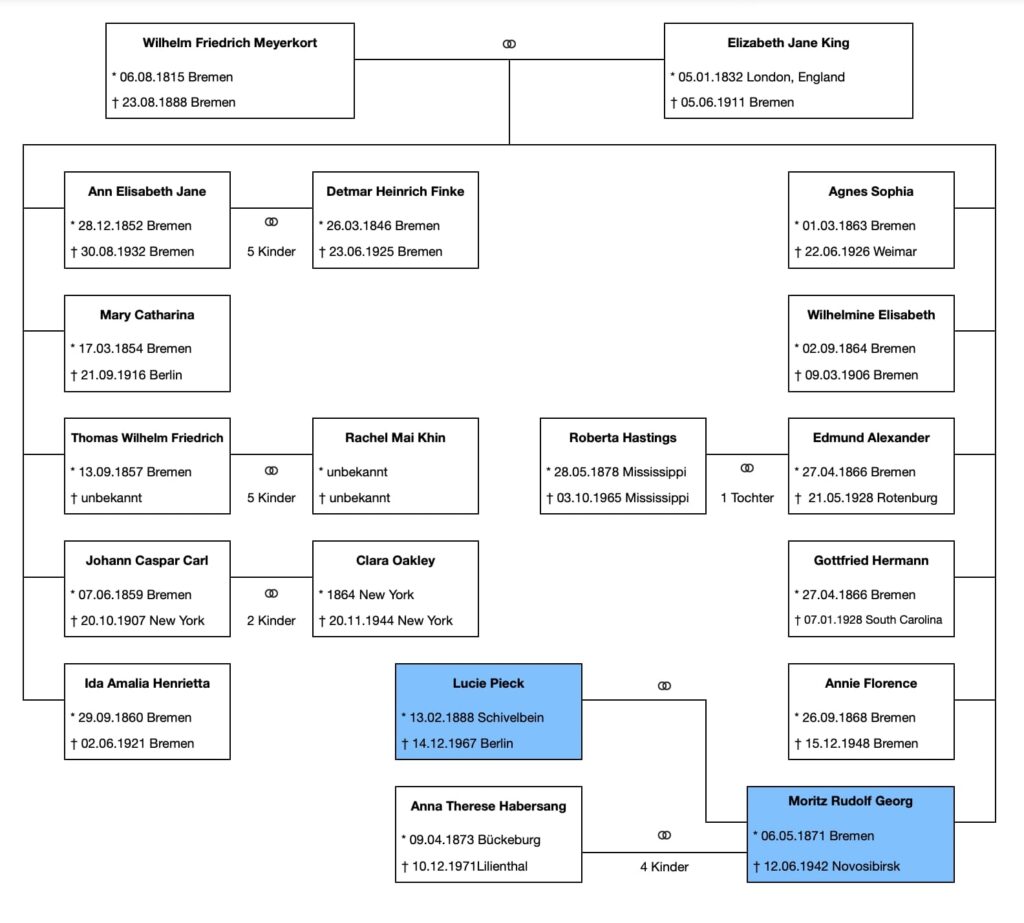

Moritz Rudolf Georg Meyerkort wurde am 6. Mai 1871 als jüngstes von elf Kindern des Tabakgroßhändlers8Rudolph, H. und Dr. Kersten, Adressbuch des deutschen Grosshandels und Fabrikstandes, S. 36 Wilhelm Meyerkort und seiner englischen Frau Elizabeth Jane King in Bremen geboren.9StA Bremen 4, 60/3-80 Handel und Abenteuerlust schienen ihm in die Wiege gelegt worden zu sein. Sein Vater gehörte dem „wohllöblichen Kollegium der Aeltermänner“10Miesegaes, Carsten: Chronik der freyen Hansestadt Bremen, Dritter Theil, S. XIV an, einem einflussreichen Gremium der Bremer Kaufleute. Rudolfs Großvater mütterlicherseits, Thomas King, hatte als englischer Handelsschiffkapitän die Meere befahren und vier Jahre als Korvettenkapitän in der deutschen Marine gedient.11Ganseuer, Frank, Walle, Heinrich: Die Parlamentsmarine: Geschichte(n) und Porträts zur ersten deutschen Flotte von 1848, S. 205

Stammbaum der Familie Meyerkort

Auch Rudolfs ältere Brüder zog es in die Ferne. Sie reisten um die halbe Welt, um mit Baumwolle, Reis oder Tabak Handel zu treiben, und ließen sich fernab der Heimat in Amerika oder Südostasien nieder. Rudolf selbst besuchte das Gymnasium in Bremen, legte sein Abitur ab und erlernte anschließend den Beruf des Kaufmanns im Baumwollhandel12Antrag in Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Körper und Gesundheit, B 3 – möglicherweise inspiriert von zwei seiner Brüder, die mit diesem Rohstoff in den USA Geschäfte machten.

1893, mit Anfang 20, brach er auf, um sein eigenes Abenteuer zu beginnen. Sein Weg führte ihn zunächst nach Moskau.13Aufgebot Meyerkort/Habersang Juli 1895, Mindener Zeitung XXXI. Jg. Nr. 190 vom 15.08.1895, S.3 Doch schon bald wollte er dorthin, wo die Baumwolle, mit der er handelte, angebaut wurde – nach Russisch-Turkestan, im heutigen Usbekistan.14Register der ausgegebenen Reisepapiere – neuere Serie, Band 7 1892-1893, Staatsarchiv Bremen Sign. StAB 4.14/3-80, Aufn. 052

Russisch-Turkestan Anfang des 20. Jahrhunderts

Kokand an der Seidenstraße. Kamel-Karawanen, die durch die Straßen zogen, der prächtige Khanspalast – die Stadt im Ferghana-Tal war erst kürzlich von der russischen Armee erobert worden und wartete darauf, für den Handel mit dem Westen entdeckt zu werden. Das fruchtbare Tal mit seinem gemäßigten Klima bot ideale Bedingungen für den Baumwollanbau. Rudolf Meyerkort stieg sofort in das Geschäft ein. Bald betrieb er eine Baumwollplantage und gründete mit Unterstützung eines amerikanischen Fachmanns im Kreis Samarkand ein Baumwollhandelshaus.15Mark, Rudolf A.: Krieg an fernen Fronten, Anmerkung 24 auf S. 229 zu S.52 unter Verweis auf Report des Militärgouverneurs des Syr-Darja-Gebietes, 7.7.1890, CGA RuZ, F. I-1, op. 4, d. 68, Bl. 43

Nur wenige deutsche Kaufleute wagten sich in diese boomende Region, weit entfernt von westlicher Zivilisation. Doch diejenigen, die es taten, bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft, die oft ein Leben lang hielt. So auch die Verbindung zu Franz Habersang aus Bückeburg. Dieser handelte ebenfalls in Kokand und wurde bald nicht nur ein langjähriger Geschäftspartner Rudolfs, sondern auch Teil seiner Familie. Denn am 20. August 1895 heiratete Rudolf Meyerkort in Kokand die ältere Schwester von Franz, Anna Habersang.16Verein für Sachsen Meiningische Geschichte und Landeskunde Bd. 53, 1906, S. 107 Gemeinsam hatten sie vier Kinder, von denen mindestens zwei in Kokand zur Welt kamen.

Der Erfolg deutscher Firmen war den russischen Behörden ein Dorn im Auge und nährte schnell Verdächtigungen – gegen die Deutschen und gegen die, die immer als Sündenböcke herhalten mussten: die Juden. Im Ferghana-Tal, so hieß es, bestehe ein Monopol in der Baumwollverarbeitung, „wo Deutsche und Juden ein ziemlich starkes Nest gebaut haben in Gestalt der Firma des Deutschen Meerkort (Anmerkung: gemeint sein muss Meyerkort) und des ansässigen Juden Poderevskij.“17Mark, Rudolf A.: Krieg an fernen Fronten, S. 64 unter Verweis auf Bericht des Polizeidepartment, 16.06.1915, CGA Riz, F. I-461 Vielleicht hatte Rudolf Meyerkort geahnt, dass die kommenden Jahre für ihn und seine Familie in Russland brandgefährlich werden könnten. Denn noch vor dem ersten Weltkrieg kehrten sie endgültig zurück nach Bremen.18Aue, Margarethe: Lebenserinnerungen, S. 54

Reis aus Burma

Im Jahr 1908 war Rudolf in der Hansestadt Mitgründer des Im- und Exportunternehmens Krafft, Meyerkort und Hagemeyer GmbH.19Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 126 vom 29.05.1908, S. 126 Doch noch 1914 wurde er in Kokand als Händler für Luzerne, Kokons und Cotton geführt20Kelly’s Directories, Ltd: Kelly’s Directory of Merchants, Manufacturers and Shoppers of the World, S. 1173 und selbst 1918 findet die Baumwollfirma dort noch Erwähnung.21Generalkommissariat für Kriegs- und Übergangs-Wirtschaft im K.K. Handelsministerium: Friedensverträge mit der Ukraine, Russland und Finnland, S. 307 Aber die Meyerkorts lebten vermutlich bereits ab 1912 wieder in Bremen, als Rudolf dort aus der Firma mit Alexander Krafft ausstieg22Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 171, 10.07.1912, S. 20 und ein eigenes Unternehmen gründete – die Rudolf Meyerkort GmbH.23Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 163, 10.07.1912, S. 20 Die prächtige Villa in der Weserstraße in Bremen-Vegesack wurde verkauft24Berliner Tageblatt und Handelszeitung, 40. Jg. Nr. 266 vom 27.05.1911, S. 27 und die Familie zog ins Grüne vor die Tore der Stadt nach Rotenburg an der Wümme.25Adressbuch und Geschäfts-Handbuch Kreis Rotenburg, Provinz Hannover von 1925, S. 70

Spätestens mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der anschließenden Machtübernahme der Sowjets wurde der Baumwollhandel mit Turkestan schwierig. Rudolf Meyerkort setzte daher auf ein anderes Produkt – Reis.

Mit seinem älteren Bruder Thomas Wilhelm Friedrich hatte Rudolf einen verlässlichen Partner direkt an der Quelle. Denn dieser lebte schon seit Ende des 19. Jahrhunderts im burmesischen Rangoon,26Thacker, Spink and Co: The Bengal Directory 1884, S. 1182, Geburtseinträge von fünf Kindern in Burma in India, Select Birthe and Baptisms 1786-1947 dem heutigen Yangon in Myanmar, und hatte damit direkten Zugang zu einem der größten Reishäfen der Welt.27Dorn, Alexander: Die Seehäfen des Weltverkehrs, Band 2, S. 544 Rudolf Meyerkort charterte Schiffe, um den Reis auf die lange Reise von Rangoon nach Bremen zu schicken.28Aiyar, Chaudri: Indian Cases Vol. 151/1934, Lahore 1934, S. 1019

Und auch sonst vertraute Rudolf Meyerkort in geschäftlichen Dingen auf Verwandtschaft – sein Schwager Franz Habersang, mit dem er schon in Kokand Geschäfte gemacht hatte, sein Neffe Henry Eduard Finke und später auch sein Sohn Ottmar wurden als Teilhaber in die Firma in Bremen oder in die 1919 in Hamburg gegründete Zweigniederlassung aufgenommen.29Deutscher Reichsanzeiger Nr. 299 vom 31.12.1919, S. 21

Rudolf war so erfolgreich, dass er bereits 1925 als größter Reisimporteur Deutschlands galt.30Neckarsulmer, Ernst: Der alte und der neue Reichtum, Berlin 1925, S. 157 Sein Unternehmen unterhielt Filialen und Handelspartner auf der ganzen Welt, unter anderem in Venezuela, Portugal und Australien. Bald sprach man von ihm als größten deutschen Lebensmittelimporteur und Millionär.31Daily Standard, Brisbane, Nr. 3740 vom 02.01.1925, S. 7

Berlin im Frühjahr 1915 – Eine schicksalhafte Begegnung

Im April 1915,32Eidesstattliche Erklärung Lucie Meyerkort vom 07.11.1961 in Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15b in den Zeiten, in denen Rudolfs berufliche Erfolgskurve steil nach oben ging, passierte es. Rudolf traf Lucie, vielleicht eine geschäftliche Besprechung in der Firma, in der Lucie als Sekretärin arbeitete, vielleicht in der Frühlingssonne in einem Café am Kurfürstendamm.

Gegensätzlicher hätten zwei Menschen kaum sein können. Lucie Pieck, 28 Jahre alt, eine Jüdin, deren Welt sich bisher zwischen Berlin und Hinterpommern abgespielt hatte. Rudolf Meyerkort, 45 Jahre alt, evangelisch, erfolgreicher hanseatischer Kaufmann, der die Welt bereist und als Baumwollhändler und Reisimporteur zum Millionär geworden war. Und der eine Frau und vier Kindern hatte. Es muss eine magische Begegnung gewesen sein, sie scheinen sich gegenseitig so verzaubert zu haben, dass sie akzeptierte, für ihn ein Leben im Verborgenen zu führen und er bereit war, für sie alles zu riskieren, den Familienfrieden, den beruflichen Erfolg, seinen guten Ruf und zuletzt sogar sein Leben.

Ab Anfang 1916 lebten Lucie und Rudolf in einer „eheähnlichen Beziehung“.33Eidesstattliche Erklärung Lucie Meyerkort vom 07.11.1961, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15b Eine Liebe, bereits so tief gewachsen, dass Rudolfs Ehe mit Anna nicht mehr zu retten war.

Einige Jahre pendelten Lucie und Rudolf zwischen Berlin und Bremen hin und her, doch Anfang der 1920er Jahre trafen sie eine Entscheidung – Lucie würde nach Bremen ziehen, in ein Haus, das Rudolf ihr kaufte. Sie würde künftig in seiner Nähe leben und sich um Geld keine Gedanken mehr machen müssen. Ein Affront für Rudolfs Familie, ein Skandal in der hanseatischen Kaufmannswelt, aber das war ihnen egal. In der Hamburger Straße 19934Schünemann, Carl: Bremer Adressbuch 1924, S. 568 bezog Lucie ein neu erbautes, typisches Bremer Stadthaus. Zehn Jahre lebte sie in Bremen, zwar nahe bei Rudolf, aber doch nicht offiziell seine Partnerin. „Die erste Ehe bestand nur nach außen hin; eine Scheidung war schwer zu erreichen“, beschrieb Lucie diesen Zustand Jahre später.35Eidesstattliche Erklärung Lucie Meyerkort vom 07.11.1961, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15b

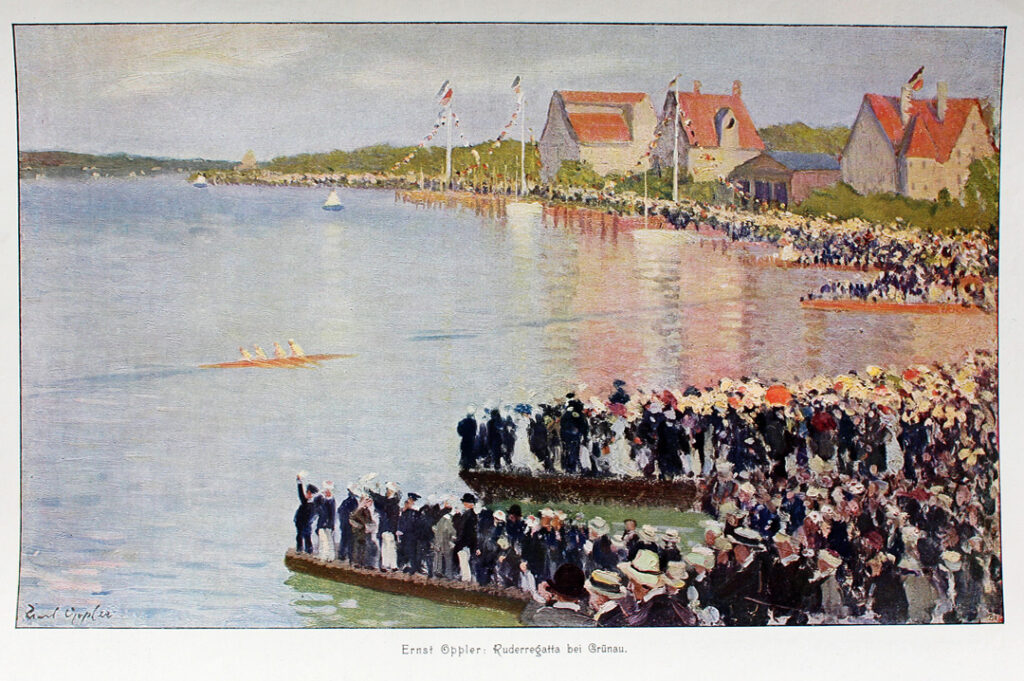

Anfang 1932 war das Paar bereit, den endgültigen Schritt zu gehen. Rudolf war jetzt 60 Jahre alt, er hatte genügend Geld verdient, um ein Leben ohne finanzielle Sorgen führen zu können. Das Vermögen reichte aus, um neben Rudolfs Frau Anna und den mittlerweile erwachsenen Kindern auch Lucies Mutter, ihre Schwester und ihren Bruder in Schivelbein36Eidesstattliche Versicherung Elisabeth Reiche ohne Datum, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Körper und Gesundheit, B 52 großzügig unterstützen zu können. Rudolf und Lucie verkauften das Haus in Bremen und entschieden sich, an den idyllischen Rand der Hauptstadt zu ziehen, nach Berlin-Grünau. In einem Haus in der Königstraße 14, nur wenige Meter vom Ufer der Dahme mit der berühmten Regattastrecke entfernt, wollten sie endlich offiziell zusammenleben. Rudolf betrieb jetzt ernsthaft die Trennung von seiner Frau, aber das Verfahren zog sich hin. Anna wollte weiter nicht von der Ehe lassen und die Scheidung kam über Jahre nicht voran.

Mit der Übersiedlung nach Berlin hatte Rudolf auch beruflich einen Schlussstrich gezogen – Ende Februar 1932 war er aus der Firma in Bremen, die weiterhin seinen Namen trug, ausgeschieden.37Bescheinigung Firma Rudolf Meyerkort vom 11.09.1961, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A10 Ganz ohne Arbeit konnte Rudolf aber nicht sein. Er stieg in die Berliner Firma N. Schirokoff ein und handelte künftig mit Kaviar.38Zentralhandelsregisterbeilage zum Deutschen Reichsanzeiger Nr. 82 vom 09.04.1934, S.1 Er würde sich scheiden lassen und endlich seine Lucie heiraten, das schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Berlin 1933 – Die Verfolgung beginnt

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten zerstörte alle bisherigen Pläne. Jetzt spielte es eine überlebenswichtige Rolle, dass Lucie „Volljüdin“ und Rudolf „Arier“ war. Als die Scheidung, auf die beide so lange gewartet hatten, 1935 endlich offiziell wurde,39Bremische Einwohnermeldekartei 1935, Staatsarchiv Bremen, StAB 4.82/1.3522, Aufn. 0566 waren die Nürnberger Gesetze in Kraft getreten.40Erklärung Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A 15b „Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blutes ist verboten.“, brüllte das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ ab September 1935 in die Welt und für Lucie und Rudolf war ab sofort nichts mehr wie zuvor. „Wir verfolgten die Nachrichten in der Presse über die Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung, und insbesondere auch die Nachrichten über Rassenschandeverfahren, mit ständiger Angst und Sorge.“, beschrieb Lucie das Leben im Nationalsozialismus. Nachbarn schickten anonyme Postkarten mit Drohungen wie „Lange sehen wir uns Sie als Vis-à- Vis nicht mehr an, ebenso ihren arischen Galan.“41Postkarte an Lucie Pieck vom 3. März 1939, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Antrag auf Grund des Entschädigungsgesetzes, M13 „Es kam noch hinzu, dass ein Sohn meines Mannes aus erster Ehe gedroht hatte, daß er uns anzeigen würde, daß der Vater mit einer Jüdin zusammen lebe. Diese Anzeige ist zwar zu unserem Glück nicht erfolgt, sie hätte uns womöglich das Leben gekostet, aber wir waren durch diese und ähnliche Vorkommnisse ständig ungeheuren Aufregungen und Belastungen ausgesetzt, die unsere Nerven völlig ruinierten.“42Erklärung Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A14 f.

Es kann an Rudolfs Stellung und Kontakten gelegen haben, seinem Geld, aber vor allem an ihrer beider festen Willen, zueinander zu stehen, dass sie das Haus in Grünau weiter bewohnen konnten. Offiziell war Rudolf Lucies Untermieter und sie seine Hauswirtschafterin,44Erklärung Lucie Meyerkort vom 05.12.1955, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Körper und Gesundheit, B 45 aber um sie herum wusste man, dass es sich bei ihnen um ein Paar handelte. Die Schlinge um ihren Hals zog sich immer weiter zu. Lucie musste den Namen Sara führen,45Bescheinigung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 02.12.1951, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte PRV, S. 15 sie wird kaum noch das Haus verlassen haben, weil ihr praktisch alles verboten war. Spätestens die Reichspogromnacht machte ihnen klar, „daß unser Zusammenleben in Deutschland nicht mehr haltbar war.“46Erklärung Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15

Berlin 1939 – Die Flucht

Sie mussten ihr Idyll in Grünau, sie mussten Deutschland verlassen, ob sie wollten oder nicht. Großbritannien war eine nahe liegende Option. Rudolf war Sohn einer Engländerin, die Insel war leicht zu erreichen. Im Laufe des Jahres 1939 trafen sie alle notwendigen Vorbereitungen. Lucie fand eine Stelle als Hausmädchen in England und Rudolf organisierte einen britischen Garanten, der bereit war, die notwendige Bürgschaft zu übernehmen. Sie verkauften das Haus in Grünau. Doch dann scheiterten sie an der Bürokratie, die ihnen das nationalsozialistische System auferlegte, um zu demütigen und maximal abzukassieren. Im Sumpf zwischen Reichsfluchtsteuer, Devisenbescheinigungen und Passantrag lief die Uhr ab. Am 1. September 1939 überfiel Deutschland Polen, am 3. September 1939 erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Damit war der Weg nach England versperrt.47Schriftsatz Dr. Bruno Apt vom 27.12.1939, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Vermögen, D14

Sie gaben nicht auf. Rudolf hatte Freunde im Baltikum, noch aus den Zeiten in Turkestan. Zudem war die Bremer Baumwollbörse bereit, ihn als Repräsentanten nach Lettland zu schicken. Also entschloss sich Rudolf im Herbst 1939, ins lettische Riga zu gehen, um Lucies Flucht von dort aus zu organisieren. „Die Trennung war für uns unfaßbar und unerträglich.“, erinnerte sie sich.48Erklärung Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15

Was Rudolf und Lucie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten – fast zeitgleich mit ihren Auswanderungsbemühungen unterzeichneten in Moskau Ribbentrop und Molotow nicht nur den Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion, sondern auch ein geheimes Zusatzprotokoll. Lettland sollte aufhören als unabhängiger Staat zu existieren und künftig zur „Interessensphäre“ der Sowjetunion gehören. Im Oktober 1939 wurden die Deutschen in Lettland aufgerufen, das Land zu verlassen. Die „Umsiedlung der Deutschbalten“ begann. Das Konsulat, die Bremer Baumwollbörse, alle rieten Rudolf dringend, zurück nach Deutschland zu reisen. Doch Rudolf entschied sich zu bleiben. Er schien darauf zu vertrauen, dass er mit Geld und Kontakten schon irgendwie durch die Krise kommen würde. Alles schien besser als ein Verbleib in Deutschland. Und eine Alternative gab es nicht.

In Berlin war das Haus in Grünau keine Zuflucht mehr für Lucie – der Käufer des Hauses hatte sie verklagt, er wolle sofort einziehen. Im notariellen Vertrag war zwar vereinbart worden, dass er das Haus erst beziehen könne, wenn Lucie ausgewandert sei, aber dies wurde mit windigsten Argumenten vom Landgericht Berlin vom Tisch gewischt. Noch windigere Argumente wurden verwendet, Lucie die vollständigen Prozesskosten aufzuerlegen.49Urteil des Landgerichts Berlin vom 16.03.1940, Aktenzeichen 245.0.303.39, in Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Vermögen, D8 ff. „Mir ist das Urteil unverständlich.“, teilte ihr Rechtsanwalt Dr. Bruno Apt, der zu diesem Zeitpunkt nur noch als „Konsulent, zugelassen nur zur rechtlichen Vertretung von Juden“ firmieren durfte, am 18. März 1940 mit.50Schreiben Dr. Bruno Apt vom 18.03.1940, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Vermögen, D3 Ihm war klar, dass zu diesem Zeitpunkt kein Jude mehr einen Prozess in Deutschland gewinnen konnte. Am 4. April 1940 musste Lucie das Haus in Grünau räumen.51Schreiben Dr. Bruno Apt vom 03.04.1940, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Vermögen, D7 Doch Rudolfs Bemühungen waren gerade rechtzeitig erfolgreich gewesen – im Mai 1940 konnte Lucie endlich nach Lettland ausreisen.

In Riga hatte Rudolf in der Goldinger Straße 2952Kuldiga Straße im Stadtteil Sassenhof eine Sechszimmerwohnung angemietet, diese mit wertvollen Kunstgegenständen und Teppichen ausgestattet und ein Hausmädchen eingestellt.53Erklärung von Lucie Meyerkort, undatiert, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Gesundheit, B 8 „Unsere Lebensverhältnisse waren auch in Riga noch sehr gut.“, erklärte Lucie später.54Erklärung von Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15 Doch Rudolf war vor Sorge ein kranker Mann geworden. „Ich erschrak heftig über das Aussehen meines Mannes, der durch die furchtbare Angst um mich offensichtlich schwer gelitten hatte. Mein Mann konnte mir nicht verbergen, dass er ständig Herzbeschwerden hatte.“ Der konsultierte Arzt stellte eine Herzschwäche beim mittlerweile fast 70jährigen Rudolf fest und warnte ihn vor jeder Aufregung und Anstrengung.55Erklärung von Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15 Nur wenige Wochen später, am 17. Juni 1940 marschierten die Russen in Lettland ein.

Am 5. August 1940 beschloss der Oberste Sowjet die Eingliederung Lettlands in die Sowjetunion. Einen Tag später traten Lucie und Rudolf in Riga vor den Standesbeamten.56Auszug aus dem Register der Eheschliessungen des Standesamtes der Hauptstadt Riga für das Jahr 1940, Nr. 2359, in Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A 9 Was auch immer kommen mochte, sie würden es gemeinsam durchstehen. Nach so vielen Jahren waren sie endlich ein offizielles Ehepaar. Aber sie waren jetzt beide in Lettland gefangen: Lucie, weil sie Jüdin, und Rudolf, weil er sich zu ihr bekannt hatte. „Durch die Tatsache der Eheschließung mit einer Volljüdin war dem Verfolgten die Rückkehr nach Deutschland versperrt, da diese Handlung seine gegen den Nationalsozialismus gerichtete Weltanschauung in vollem Umfang bewies.“, stellte Lucies Rechtsbeistand 1965 fest.57Schreiben von Rechtsbeistand Annemarie Kramer vom 15.01.1965, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A 15a

Um sie herum herrschte Chaos und Gewalt in Lettland. Im Winter begannen die Russen mit der Deportation der politischen und wirtschaftlichen Elite des Landes. Noch konnten Lucie und Rudolf dem standhalten. Dann aber beschloss Hitler, den Pakt mit Stalin zu brechen.

Riga 1941 – Die Verschleppung

Am 22. Juni 1941 überfiel das Deutsche Reich die Sowjetunion. Die Russen reagierten in Lettland mit Razzien und Massendeportationen von vermeintlichen und tatsächlichen Sowjet-Gegnern. Die Verhaftungskommandos kamen ohne Vorwarnung mit vorbereiteten Listen in die Wohnungen, nahmen die Menschen mit und brachten sie in Lkws zu Sammelstellen an den Bahnhöfen.58https://www.deutschlandfunk.de/vor-80-jahren-als-die-sowjetischen-massendeportationen-aus-100.html Alle Beziehungen, alles Geld hatten keine Wirkung mehr: Auch Lucie und Rudolf wurden verhaftet, so überstürzt, dass sie kaum etwas packen konnten, und alles, ihre Wohnung, ihr Geld, die Wertpapiere, zurücklassen mussten.

Man brachte sie mit vielen anderen Menschen zum Rigaer Bahnhof.59Eidesstattliche Erklärung Lucie Meyerkort vom 27.03.1952, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Freiheit, C6 Die Männer wurden von den Frauen getrennt, die Menschen in Viehwaggons gepfercht. 50 Personen in der Sommerhitze in einem stickigen Wagen, zwei winzige Fenster, ein kleines Loch, um die Notdurft zu verrichten, unerträgliche Temperaturen, Gestank, Angst.60Marks, Eva: A Patchwork Life, S. 33 Die mitgebrachten Vorräte reichten für wenige Tage, aber die Fahrt dauerte Wochen. Als sich die Türen endlich öffneten, blickten sie ins endlose Nichts der sibirischen Steppe.

Lucie und Rudolf fanden sich wieder im Getümmel der erschöpften Menschen, sie hatten die mörderische Fahrt überlebt. Man trieb sie in ein Lager in Novosibirsk, das von Stacheldraht umgeben war, mit Wachtürmen und Wachhunden. Sie kamen in Baracken unter, getrennt voneinander, mussten auf Holzpritschen inmitten von Ungeziefer schlafen, bekamen kaum etwas zu essen und mit Beginn des Winters fielen die Temperaturen auf minus 40 Grad.61Marks, Eva: A Patchwork Life, S. 37 f. Ein Leben, so weit entfernt von dem Wohlstand, der für sie vor wenigen Monaten noch selbstverständlich gewesen war. Hygiene, ausreichend zu essen, Privatsphäre, ärztliche Versorgung – nichts war mehr übrig von ihrer früheren Existenz.

Rudolf war jetzt 71 Jahre alt. Den ersten Winter in Sibirien überstand er, doch ab Anfang Juni 1942 verschlimmerte sich sein Zustand. Hohes Fieber, Schwindelanfälle, das Herz wurde immer schwächer, er hatte sich mit der Ruhr infiziert.62Angabe der Todesursache in Standesamt Berlin I, Sterberegister 1947/6589 Rudolf Meyerkort starb am 12. Juni 1942 in der Krankenbaracke des Lagers 66 in Novosibirsk.63Erklärung Lucie Meyerkort vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A15

Lucie war jetzt ganz allein. Kaum hatte sie begriffen, dass der Mann, der bereit gewesen war, sein Leben für sie zu geben, nicht mehr an ihrer Seite war, wurde sie erneut in einen Waggon gedrängt. Wieder dauerte es Wochen, bis sich die Türen endlich öffneten. Wieder eine Einöde, wieder ein Lager, aber diesmal in den Weiten Kasachstans.64Lebenslauf Lucie Meyerkort vom 17.10.1951, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte PRV-Akte, S. 5 Im Zwangsarbeiterlager Karaganda mussten sich die Menschen ihr Gefängnis selber bauen, harte Arbeit bei Kälte und Nässe, Ziegel schleppen.65Gutachten Prof. Dr. Bayer vom 16.06.1961, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, S. 3 Lucie war physisch wie psychisch geschwächt, Mitte 50, eine traumatisierte Frau. Die klimatischen Bedingungen waren schlimmer als in Sibirien, eiskalt im Winter und 40 Grad im Sommer. Kein Strom, die Winter verbrachten sie im Dunkeln, jeden Morgen Appelle und die Wachen waren permanent betrunken.66Marks, Eva: A Patchwork Life, S. 45 ff. Krankheiten breiteten sich aus, die Menschen starben. Auch Lucie wurde krank, 1943 bekam sie Typhus, 1944 Malaria.67Gutachten Prof. Dr. Bayer vom 16.06.1961, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, S. 3 Sie lag drei Monate auf der Krankenstation. Ihre einstmals dichten Haare fielen aus, ihr Herz wurde krank68Gutachten Prof. Dr. Bayer vom 16.06.1961 in Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, S. 2 und 7 und sie konnte keine körperlich harte Arbeit mehr leisten. Erholen durfte sie sich trotzdem nicht, sie musste jetzt als Krankenschwester arbeiten.69Ärztliches Zeugnis zum Antrag B vom 23.07.1953, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Gesundheit, B 11

Hoffnung keimte bei den unschuldig Inhaftierten auf, als im Mai 1945 bekannt wurde, dass der Krieg zu Ende war. Aber die Monate gingen ins Land, es wurde Winter, es wurde Frühling, doch die Welt schien die Menschen im Lager in Karaganda vergessen zu haben. Die Russen befreiten Auschwitz, in ihren eigenen Lagern hielten sie die Internierten aber weiter gefangen.70Marks, Eva: A Patchwork Life, S. 71 Die Menschen überlegten, was sie tun konnten, sie richteten unzählige Eingaben nach Moskau, sie schrieben an die Frau des amerikanischen Präsidenten, Eleanor Roosevelt,71Vancouver Holocaust Education Centre Collections, Brief vom 24.12.1946, Identifier 1993.069.001 sie traten in einen Hungerstreik, der mehreren geschwächten Internierten das Leben kostete.72Marks, Eva: A Patchwork Life, S. 71 f. Und endlich, fast zwei Jahre nach Kriegsende, wurden sie erhört – am 1. März 1947 wurde Lucie mit vielen anderen aus dem Lager in Karaganda entlassen und nach Deutschland gebracht.73Entlassungsbescheinigung vom 01.03.1947, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Freiheit, C 3

Berlin 1947 – Die Rückkehr

Lucie war frei. Doch als sie am 4. März 1947 endlich die Grenze in Frankfurt an der Oder erreicht hatte,74 Fiche Individuelle, Ordner DP2636, Signatur 03010101 15 307, DocID: 68238120, ITS Digital Archive, Arolsen Archives wartete wieder nur ein Lager auf sie. Niemand war mehr da, zu dem sie hätte zurückkehren können. Ihr Bruder Berthold war im Oktober 1941 beim Massaker in Riga-Rumbula erschossen worden,75https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1133065 ihre Schwester Rosa im November 1941 im Fort IX bei Kaunas ermordet worden76https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1133009 und ihre Schwester Margarete 1942 im Sammellager in der Großen Hamburger Straße in Berlin gestorben.77Zählkarte Sterbefälle, Signatur 01020401 008, DocID: 12651253, ITS Digital Archive, Arolsen Archives Sie brauchte gar nicht erst daran zu denken, sich an Rudolfs Familie zu wenden. Einen halbherzigen Versuch, nach Kenia auszuwandern, zu ihrem Neffen Heinz, der nach Nairobi geflohen war, setzte sie nicht um.78IRO „Care and Maintenance“ Programm, Akte von Lucie Meyerkort, Signatur 32110000 218.390, DocID: 79436356, ITS Digital Archive, Arolsen Archives So kam sie im jüdischen Displaced Persons-Lager in Berlin-Wittenau unter.79DP Listen Berlin Fr. Sector, Wittenau, Signatur 3112053, DocID: 81969736, ITS Digital Archive, Arolsen Archives

Mehr als ein Jahr blieb Lucie Meyerkort dort. Im Herbst 1948 wurde das Lager aufgelöst.80https://www.after-the-shoah.org/berlin-juedisches-dp-lager-wittenau-jewish-dp-camp-wittenau/ Doch wohin sollte sie gehen? Sie brauchte Unterstützung, sie war krank, hatte kein Geld und konnte nicht arbeiten. Die Entbehrungen, Angst und Verluste hatten deutliche Spuren hinterlassen. Ihr Herz, ihre Nerven, sie konnte nicht mehr. Obwohl sie gerade einmal 60 Jahre alt war, blieb ihr nur das jüdische Altersheim in Berlin.81Bescheinigung der jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 24.09.1948, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Antrag aufgrund des Entschädigungsgesetzes, M 14

Berlin 1951 – Kampf durch die Instanzen

Hier begann Lucie Meyerkorts letzter Kampf – der um finanzielle Wiedergutmachung. Im Jahr 1951 stellte sie den ersten Antrag auf Entschädigung,82Antrag Schaden auf Grund des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus vom 05.05.1951, Entschädigungsakte Lucie Pieck, Teilakte Antrag aufgrund des Entschädigungsgesetzes, M1 einen von vielen im Laufe der folgenden Jahre. Mehrfach musste sie sich medizinischen Begutachtungen unterziehen, die alle zu dem Ergebnis kamen, dass sie verfolgungsbedingt am Ende war. Immer wieder musste sie aufs Neue erklären, was ihr und Rudolf zugestoßen war. Peu à peu wurden ihr kleinere Beträge in Form von Rentenzahlungen oder Entschädigungen zugestanden, die ihr einen Mindestlebensstandard im Altersheim sicherten. Um jede weitere Mark musste sie kämpfen und sich demütigen lassen.

Als sie 1951 angab, die Judenvermögensabgabe gezahlt zu haben, schrieb der Mitarbeiter mit rotem Stift wie ein korrigierender Lehrer „Wirklich?“ an den Rand.83Antrag Schaden an Vermögen vom 02.05.1951, Entschädigungsakte Lucie Pieck Teilakte Schaden an Vermögen, D1 Die Zahlung der Abgabe konnte Lucie später nachweisen.84Antrag Schaden an Vermögen vom 02.05.1951, Entschädigungsakte Lucie Pieck, Teilakte Schaden an Vermögen, D 28

Ein Sachbearbeiter meinte 1953, sie hätte ja vor 1933 heiraten können. „Ob sie mit dem noch nicht geschiedenen Meyerkort Ehebruch betrieben hat, kann unerörtert bleiben.“, ätzte er und spekulierte, dass Lucie die Postkarten mit den Drohungen selber geschrieben habe. Es sei ja merkwürdig, dass sie alle Unterlagen verloren habe, nur diese Postkarten nicht.85Vermerk vom 08.08.1953, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Körper und Gesundheit, B 17

1961 teilte man ihr mit, sie solle der Behörde nicht weiter auf die Nerven gehen und auch an andere denken. „Gerade die Akte ihrer Mandantin ist so häufig Gegenstand von Einsprüchen und Klagen gewesen, als daß eine Wiederholung mehrfach vorgetragener Argumente im Interesse anderer Antragsteller, deren Antragsbearbeitung von der Aufnahmefähigkeit des Referats abhängig ist, verantwortet werden könnte.“86Schreiben der Entschädigungsbehörde Berlin vom 18.12.1961, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Körper und Gesundheit, B 117

Man lehnte ihren Antrag auf Haftentschädigung ab, weil sie nicht als Jüdin, sondern als Deutsche aus Lettland deportiert worden sei. Und das sei doch Sache der Russen gewesen.87Bescheid vom 07.04.1952, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Schaden an Freiheit, C 7 Doch in der Behörde siegten in diesem Punkt die Anständigen: Die NS-Machthaber „wußten, daß mit Beginn des Krieges gegen Rußland die Verfolgten, insbesondere wenn sie deutscher Nationalität waren und aus Verfolgungsgründen nicht den Schutz des deutschen Staates in Anspruch nehmen konnten, nunmehr den besonderen Maßnahmen der russischen Behörden ausgesetzt waren. Sie wußten es nicht nur, sondern dieser Geschehensablauf war den NS-Machthabern sogar erwünscht.“, stellte die Behörde Jahre später am 13. August 1965 fest.88Vermerk vom 13.08.1965, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A 20

Am 15. Dezember 1965 wurde Lucie Meyerkort nach fast nicht enden wollendem Kampf eine größere Summe zugesprochen, die die Entbehrungen der vergangenen 30 Jahre kompensieren sollte.89Bescheid vom 15.12.1965, Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte Antrag auf Grund des Entschädigungsgesetzes, M79 Zu spät für Lucie, sie war schwer krank und pflegebedürftig.90Schreiben Rechtsbeistand Annemarie Kramer vom 12.10.1964, Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, Teilakte Schaden an Leben, A13 Am 14. Dezember 1967, fast genau zwei Jahre später, starb Lucie Meyerkort geborene Pieck im Alter von fast 80 Jahren im Jüdischen Altersheim in Berlin.91Standesamt Wedding, Sterberegister, 1967/3914

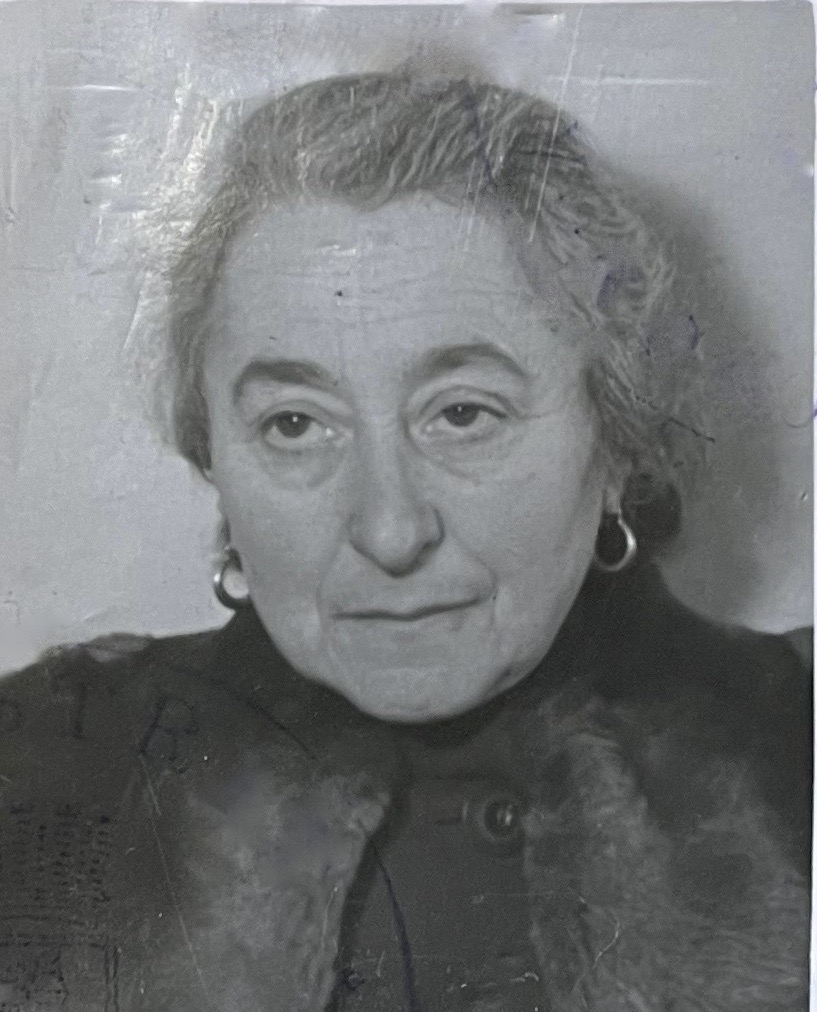

Quelle: Entschädigungsakte Lucie Meyerkort, Teilakte PrV-Akte

Heute

Mehr als 85 Jahre später halte ich die Postkarten mit den anonymen Drohungen, die Lucie 1939 bekommen hatte, in den Händen. Sie befanden sich in einem unscheinbaren Umschlag in der Entschädigungsakte. Die Karten sind gut erhalten und wäre da nicht die alte Schrift, in der sie verfasst wurden, könnte man meinen, sie seien erst vor ein paar Jahren verschickt worden. Die Panik, die Lucie beim Lesen erfasst haben mag, ist für mich fast spürbar. Diese Karten waren für Lucie so wichtig, dass sie sie jahrzehntelang aufbewahrt hat. Als wolle sie sich vergewissern, dass es nicht irgendeine anonyme Regierung, sondern ganz gewöhnliche Menschen – ihre eigenen Nachbarn – waren, die Rudolf und ihr dies angetan hatten.

Lucie Meyerkort ist auf dem jüdischen Teil des Friedhofs Heerstraße in Berlin-Westend92Abschnitt E4, Reihe 3 begraben. Ob Rudolf ein Grab bekommen hat, ist nicht bekannt.

Nachfahren von Lucies Bruder Mentheim leben heute in den USA. Nachfahren ihrer anderen vier Geschwister gibt es vermutlich nicht. Die beiden Söhne von Rudolf Meyerkort fielen als Soldaten im 2. Weltkrieg. Die Firma Rudolf Meyerkort existierte noch bis in die 1960er Jahre in Bremen.

An Rudolf Meyerkort, den einst so erfolgreichen Kaufmann, der für seine große Liebe starb, erinnert heute nichts mehr. Er wird seiner Familie Schmerz zugefügt haben, durch Trennung und Scheidung, der ihnen die Erinnerung an sein Ende schwer macht. Doch auch in der offiziellen Erinnerungskultur scheint er keinen Platz zu finden, weil er kein Jude war und sich scheinbar freiwillig auf die Verfolgung einließ. Ich wünschte, es hätte damals mehr Menschen wie Rudolf gegeben.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei den hilfreichen Mitarbeiterinnen der Entschädigungsbehörde Berlin, dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart, der jüdischen Gemeinde Berlin, Victor Pordzik vom Staatsarchiv und der MAUS Bremen sowie Hans Peter Lindemann für seine wie immer hervorragenden Anregungen.

Quellen

Literatur

Aue, Margarethe: Lebenserinnerungen, Helsinki 2023

Aiyar, Chaudri: Indian Cases Vol. 151/1934, Lahore 1934

Dorn, Alexander: Die Seehäfen des Weltverkehrs, Band 2, Wien 1892

Ganseuer, Frank, Walle, Heinrich: Die Parlamentsmarine: Geschichte(n) und Porträts zur ersten deutschen Flotte von 1848, Berlin 2023

Generalkommissariat für Kriegs- und Übergangs-Wirtschaft im K.K. Handelsministerium: Friedensverträge mit der Ukraine, Russland und Finnland, Wien 1918

Kelly’s Directories, Ltd: Kelly’s Directory of Merchants, Manufacturers and Shoppers of the World, London 1914

Mark, Rudolf A.: Krieg an fernen Fronten – Die Deutschen in Zentralasien und am Hindukusch 1914-1924, Paderborn 2013

Marks, Eva: A Patchwork Life, Caulfield South, Australien 2003

Miesegaes, Carsten: Chronik der freyen Hansestadt Bremen, Dritter Theil, Bremen 1833

Neckarsulmer, Ernst: Der alte und der neue Reichtum, Berlin 1925

Rudolph, H., Dr. Kersten: Adressbuch des deutschen Grosshandels und Fabrikstandes, Leipzig 1858

Schünemann, Carl: Bremer Adressbuch 1924

Thacker, Spink and Co: The Bengal Directory 1884, Kalkutta 1884

Akten von Behörden und Archiven

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) Berlin, Abt. I – Entschädigungsbehörde

- Entschädigungsakte Akte Lucie Meyerkort, LABO Berlin, BEG-Akte Reg. Nr. 12.452

- Entschädigungsakte Rudolf Meyerkort, LABO Berlin, BEG-Akte Reg. Nr. 500.766

Landesarchiv Berlin

Meyerkort./. Deutsches Reich, B Rep. 025-07, Nr.: 74 WGA/13643/59