Von der Großstadt aufs Land – die Idee der Ferienkolonien

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs in Europa die Idee, Stadtkindern in den Ferien eine Auszeit auf dem Land oder am Meer zu ermöglichen – fern vom Lärm der Großstadt, mitten in frischer Luft und Natur. Einer der ersten, der dieses Konzept in die Tat umsetzte, war der Schweizer Sozialreformer Walter Bion: 1876 organisierte er die erste Ferienkolonie für Kinder und wurde damit zum Vorbild für viele ähnliche Initiativen.

Schon bald griffen auch in Deutschland Wohlfahrtsvereine und kirchliche Gruppen das Konzept auf. In einer Zeit wachsender Städte, beengter Wohnungen und mangelhafter hygienischer Verhältnisse sollten Ferienkolonien den negativen Folgen von Armut, Bewegungsmangel und schlechter Ernährung entgegenwirken – und Kindern wenigstens für einige Wochen bessere Lebensbedingungen bieten.

Jüdische Ferienkolonien für Berlin

Auch jüdische Gemeinden sahen den besonderen Wert solcher Ferienkolonien und entwickelten eigene Angebote, die gezielt auf die Bedürfnisse jüdischer Kinder ausgerichtet waren. Gerade in den Großstädten, vor allem in Berlin, lebten viele jüdische Kinder in ungesunden Verhältnissen. Die damals neu gegründete Berliner Loge des B’nai B’rith – eine jüdische Hilfs- und Bruderschaftsorganisation – griff das Thema 1884 engagiert auf. Im Jubiläumsbericht der Loge heißt es dazu: „Die Notwendigkeit der Einrichtung besonderer jüdischer Ferien-Kolonien ergab sich aus dem nicht abzuweisenden Bedürfnisse nach ritueller Verpflegung der armen, jüdischen Kinder.“1Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 2

Zunächst waren die Kinder in Gastfamilien untergebracht. Die Finanzierung der Aufenthalte erfolgte entweder durch Spenden der Logenmitglieder oder durch die Gastgeber selbst. Solche sogenannten „Freistellen“ sind etwa für Löcknitz und Cammin in Pommern belegt. Im Jubiläumsbericht wird der Dank an die gastgebenden Familien in herzlichen Worten formuliert: „Wir können den wahrhaft edelgesinnten Familien, welche unsere Kolonisten unentgeltlich bei sich aufnehmen und wie ihre eigenen Kinder liebevoll pflegen, gar nicht genug danken für den Sonnenschein, den sie in das Gemüt unserer armen Schützlinge hineinzaubern.“2Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 3

Die Wirkung war spürbar: „Die Kinder kehrten gekräftigt zurück und wussten nicht genug zu erzählen von der guten Verpflegung, der liebevollen Behandlung und den Natureindrücken, die sie gewonnen hatten.“3Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 3

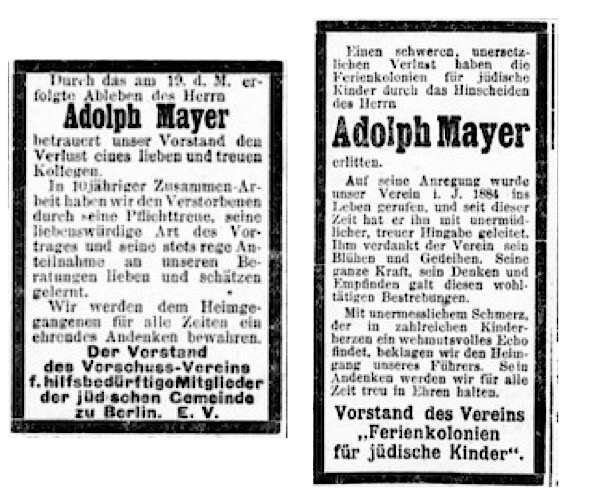

Das Werk Adolph Mayers

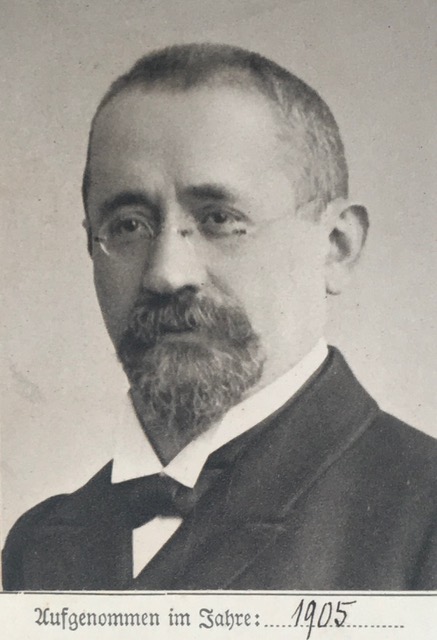

Die Organisation lag in den Händen des Berliner Vereins „Ferienkolonien für jüdische Kinder“. Die zentrale Persönlichkeit war Adolph Mayer, ein 1848 im mittelrheinischen Oberwesel geborener Weingroßhändler.

Beruflich hatte es Adolph Mayer schnell zu Erfolg gebracht: 1874 war er in den Vorstand der Albertinen-Hütte AG für Glasfabrikation in Berlin eingetreten.4Zweite Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger, Nr. 303 vom 28.12.1874, S. 1 Keine vier Jahre später erwarb er seine eigene Firma – eine Weingroßhandlung in Berlin-Mitte.5Zweite Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger, Nr. 106 vom 06.06.1878

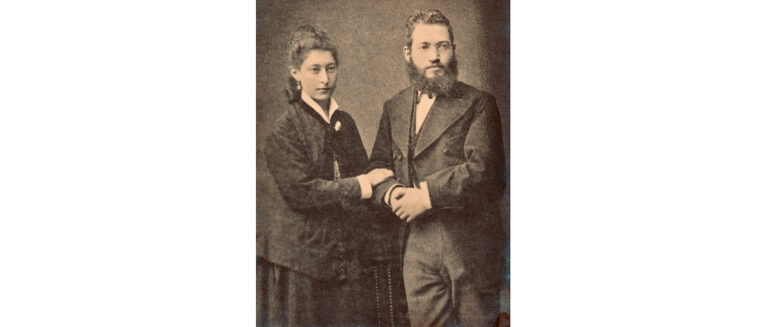

Privat musste er einen schweren Schicksalsschlag bewältigen – nach nur einem Jahr Ehe starb seine erste Frau 1876 bei der Totgeburt ihres Kindes.6Standesamt Charlottenburg Sterberegister 1876/269 und 270 Vier Jahre später heiratete er erneut und gründete mit seiner zweiten Frau Marie eine Familie mit zwei Söhnen.

Aber Adolph Mayer begnügte sich nicht damit, geschäftlich und familiär abgesichert zu sein. Vielleicht getrieben durch seine eigene Tragödie lag ihm die Jugendfürsorge in der jüdischen Gemeinde und hier besonders die Weiterentwicklung der Erholung der Kinder am Herzen.

Adolph Mayer war „die vorwärts strebende und treibende Kraft für die jüdischen Ferien-Kolonien Berlins, ihr Vorsitzender, Schriftführer und Schatzmeister zugleich.“7Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 3 Mit unermüdlichem Einsatz baute er die Einrichtungen aus, sammelte Spenden, organisierte Unterkünfte und sorgte dafür, dass selbst die ärmsten Stadtkinder ein paar unbeschwerte Wochen auf dem Land erleben konnten. „Die von Jahr zu Jahr steigenden Erfolge der jüdischen Ferien-Kolonien sind in allererster Reihe dem unermüdlichen Wirken und Schaffen des Vorsitzenden Adolf Mayer zuzuschreiben, der neben den vielen Ehrenämtern, die er zu versehen hat, sich diesem seinem Lieblingskinde mit ganz besonderer Sorgfalt widmet“, schrieb die Israelitische Wochenschrift 1905.8Israelitische Wochenschrift 14. Jg. Nr. 17 vom 28.04.1905, S. 236 „Er stellte seine sonnige Persönlichkeit in den Dienst der guten Sache (…), ging ganz und gar in dem Streben auf, für das leibliche und geistige Wohl der Kolonisten wie ein Vater zu sorgen. Sein Name bleibt für alle Zeiten mit den Berliner jüdischen Ferien-Kolonien eng verknüpft.“9Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 3

1897 konnte die erste vereinseigene Ferienkolonie im Solebad Elmen südlich von Magdeburg eröffnet werden, 1901 eine weitere in Schreckshaide bei Züllichau in der Provinz Brandenburg.10Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S.5 Bis eine Ferienkolonie für Kinder an der Ostseeküste entstehen konnte, sollte es jedoch noch dauern. Adolph Mayer konnte diesen Traum nicht mehr verwirklichen – am 19. Oktober 1906 starb er unerwartet im Alter von nur 58 Jahren an einem Schlaganfall.11Standesamt Berlin-Wilmersdorf Sterberegister 1906/498

Das Kinderheim in Misdroy

Misdroy – pommerscher Badeort zwischen Wald und Meer

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Misdroy auf der Insel Wollin eines der beliebten Ostseebäder in der Provinz Pommern — weniger mondän als die berühmten Kaiserbäder auf Usedom, dafür ein ruhigerer Badeort für bürgerliche Familien aus Berlin, Stettin oder Posen. Wer hier Urlaub machte, suchte Erholung in der Natur: breite Sandstrände, Buchenwälder und die steile Küste lockten jedes Jahr mehrere tausend Sommergäste an.

In Baedekers Ostsee-Reiseführer von 1912 wurde Misdroy als „beliebter Badeort auf der Insel Wollin […] mit mildem Seeklima, reinem Sandstrand und guten Badeeinrichtungen“13Karl Baedeker: Die Ostsee, nebst Kiel, Lübeck, Insel Rügen, Königsberg, Danzig, 8. Auflage, Leipzig 1912, S. 199 beschrieben. Bis zu 15.000 Badegäste wurden jährlich gezählt und dies bei nur 2.100 Einwohnern.14Griebens Reiseführer: Die Ostseebäder, S. 62

Zu dieser Beliebtheit trug auch die zunehmend bessere Erreichbarkeit von Misdroy ab Mitte des 19. Jahrhunderts bei: 1843 wurde die Bahnstrecke Berlin–Stettin vollendet und von Stettin aus führten ab 1892 Zweigstrecken bis an die Küste nach Misdroy. So wurde der kleine Badeort immer leichter für erholungssuchende Städter erreichbar.

Wie geschaffen für eine Ferienkolonie

1908 war es für die jüdischen Kinder Berlins so weit: Die Berliner Logen des Ordens B’nai B’rith erwarben in Misdroy die Villa Westendhöhe in der Hohenzollernstraße 11. Für insgesamt 29.000 Mark kauften sie das Anwesen samt Nachbargrundstück, das als Spielplatz genutzt werden sollte.15Der Gemeindebote, 72. Jahrgang Nr. 13 vom 27.03.1908, S. 4 Die Villa stellten sie dem Verein Ferienkolonien für jüdische Kinder zu günstigen Bedingungen zur Verfügung.16Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S.5 Zu Ehren ihres langjährigen Vorsitzenden nannten sie die Einrichtung „Adolph Mayer-Ferienheim“.

Die Lage war ideal: „Dasselbe liegt etwas abseits vom eigentlichen Badeleben auf einer Anhöhe, unweit der See, in unmittelbarer Nähe des Waldes. Vor dem Hause ist ein großer Garten mit Springbrunnen und Spalierobst, und ist von dort eine prächtige Aussicht über die See bis Swinemünde, Ahlbeck und Heringsdorf. Das Gebäude selbst enthält in zwei Stockwerken die großen und luftigen Schlafzimmer; die Bodenräume dienen zur Aufbewahrung der Garderoben. Zur ebenen Erde liegt ein geräumiger Speisesaal, dem sich die Küchenräumlichkeiten anschließen. Auf dem großen Spielplatz hinter dem Gebäude, von wo ein schöner Ausblick auf die hügelige Umgebung von Misdroy ist, können sich unsere Schützlinge tummeln, ohne die Nachbarschaft zu belästigen. Bei schlechtem Wetter dient den Kindern ein besonderer Speisesaal zum Aufenthalt.“17Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 9

Anfangs bot das Haus Platz für 45 Kinder.18Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 8 Neben der frischen Seeluft gehörten Ausflüge nach Heringsdorf, Swinemünde oder Rügen zum Ferien-Programm. Eine kleine Bibliothek mit Lese- und Liederbüchern sorgte auch an Regentagen für Beschäftigung. Am Strand und im Wald konnten sich die Kinder unbeschwert erholen – sehr zur Freude der Feriengäste, die das fröhliche Treiben oft mit ansahen: „Wir können freudigst feststellen, dass viele Badegäste den Strand- und Waldaufenthalt unserer Kolonieen aufsuchten und sich an dem munteren Spiel und an der Fröhlichkeit unserer Pfleglinge erfreuten.“19Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 9

1929 hatten sich die Kapazitäten verdoppelt. Jetzt konnten 100 Kinder ihre Ferien hier verbringen.20Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten der Provinz Pommern, S. 113 Dem Erfolg des Heimes schien wenig im Wege zu stehen.

Das Ende der Unbeschwertheit

„Möge es uns nie an bewährten Führern und Mitarbeitern fehlen, damit es uns vergönnt sei, die jüdischen Ferien-Kolonien zu immer schönerem und reicherem Gedeihen zu bringen“, hoffte das Komitee noch 1908.21Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908, S. 6 Doch es sollte ein ganz anderer „Führer“ sein, der dieser Arbeit ein Ende setzte.

Mit dem „Gesetz gegen Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ von 1933 begann die schrittweise Ausgrenzung jüdischer Kinder, da ihnen der Zugang zu höherer Bildung nun fast unmöglich gemacht wurde. „Je schwer voraussichtlich unsere jetzige Schuljugend dereinst wird kämpfen müssen, um sich beruflich in verengertem Lebensraum zu behaupten, desto notwendiger ist es, ihre Gesundheit rechtzeitig zu stählen und zu kräftigen. Hierzu können die Ferienkolonien einen überaus wertvollen Beitrag leisten.“, hielt der Bericht zu 50 Jahren Ferienkolonien für jüdische Kinder in Berlin 1934 tapfer dagegen.22Die Logenschwester, S.6: 50 Jahre Ferienkolonien für jüdische Kinder in Berlin

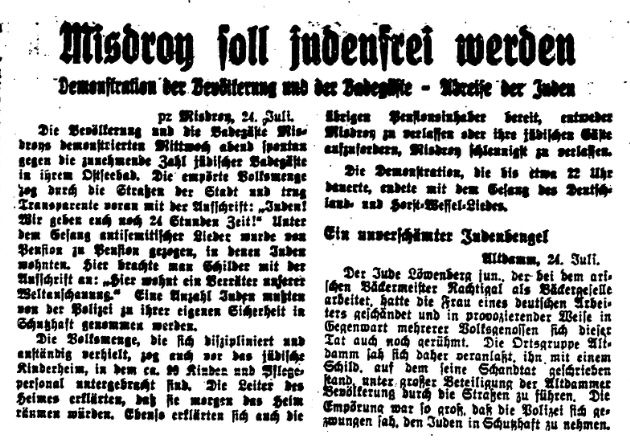

Diese Hoffnung sollte ein Jahr später ein Ende finden. „Die antijüdische Hetze breitet sich wie eine Seuche in den Sommerfrischen und Badeorten aus“, berichtete Die Stimme im August 1935, „oft werden die jüdischen Erholungsbedürftigen und Badegäste von heute auf morgen durch lärmende Banden aufgefordert, den Ort zu verlassen.“23Die Stimme, 8. Jg. Nr. 471 vom 02.08.1935, S. 3

Es traf auch Misdroy und die Kinder im Adolph Mayer-Heim: „Misdroy soll judenfrei werden – Demonstration der Bevölkerung und Badegäste – Abreise der Juden“, titelte die Pommersche Zeitung am 25. Juli 1935. Eine empörte Volksmenge zog unter dem Absingen antisemitischer Lieder durch die Stadt, trug Transparente mit der Aufschrift „Juden! Wir geben euch noch 24 Stunden Zeit!“ und brachte an Pensionen mit jüdischen Gästen Schilder an, auf denen stand: „Hier wohnt ein Verräter unserer Weltanschauung.“ Dann ging es auch vor das jüdische Kinderheim – angeblich „diszipliniert und anständig“, so der Autor.24Pommersche Zeitung 4. Jg. Ausgabe vom 25.07.1935, S.2

Die Leiter des Adolph Mayer-Heims mussten erklären, das Haus am nächsten Tag zu räumen. Aus Unbeschwertheit wurde Angst: Noch am Tag zuvor hatten die Kinder Muscheln gesammelt, am nächsten Morgen mussten sie fluchtartig das Heim verlassen. Eingeschüchtert und verängstigt kehrten sie nach Berlin zurück.25Die Stimme 8. Jg. Nr. 471 vom 02.08.1935, S. 3

Es war der letzte Sommer für das jüdische Kinderheim in Misdroy. Die Reichsvertretung der Juden musste Ende 1935 melden: „Im Juni und August 1935 sind eine Reihe von Erholungsheimen aufgrund von Einwirkungen von außen geschlossen worden.“26Arbeitsbericht des Zentralausschusses für Hilfe und Aufbau bei der Reichsvertretung der Juden in Deutschland vom 31.12.1935, S. 44 Darunter befand sich auch das Heim in Misdroy.

Auch die Empörung mancher nicht-jüdischer Gäste in Misdroy konnte den Vorgang nicht mehr aufhalten.27Neuer Vorwärts Nr. 116 vom 01.09.1935, S. 3 Mit der Schließung des Kinderheims endete ein Kapitel jüdischer Fürsorgearbeit, das Generationen von Kindern für kurze Zeit Erholung, Sicherheit und Gemeinschaft gegeben hatte — bis auch dieser Ort nicht mehr sicher war.

Was bleibt

Was aus dem Haus in Misdroy wurde, das 1935 Hals über Kopf aufgegeben werden musste, war nicht zu ermitteln.

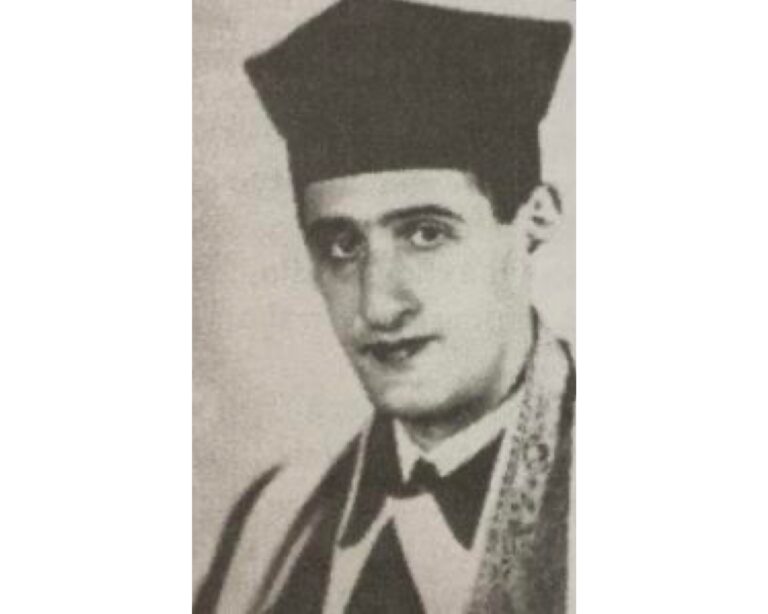

Die Söhne von Adolph Mayer mussten Deutschland verlassen. Karl Leopold Mayer, Schriftsteller und Jurist, flüchtete mit seiner Familie nach Uruguay und kehrte in den 1950er Jahren nach Deutschland zurück, weil er in Südamerika nicht heimisch werden konnte. Er starb 1965 in Baden-Baden. Seine Nachfahren leben in Uruguay.28https://oberwesel.de/neuigkeiten/nachfahren-der-juedischen-familie-mayer-aus-montevideo-in-oberwesel/

Der Sohn Paul Anton Mayer wanderte in die USA aus und starb 1958 in Los Angeles.

Danke

Ich danke Margret Ott für die Anregung dieser Recherche. Besten Dank auch an die Herder-Stiftung für die Überlassung des Bildes des Heimes. Ein besonderer Dank geht an Walter Karbach, der die Geschichte der Familie Mayer in Oberwesel recherchiert hat und mir das Bild von Adolph Mayer zur Verfügung gestellt hat.

Literatur

Karl Baedeker: Die Ostsee, nebst Kiel, Lübeck, Insel Rügen, Königsberg, Danzig, 8. Auflage, Leipzig 1912

Dr. Gustaf Bundt: Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten der Provinz Pommern, Düsseldorf 1929

Im Auftrag der Centralstelle für Sommerpflege: Die Entstehung und Entwicklung der Ferien-Kolonien (Sommerpflege) in Deutschland bis zum Schlusse des Jahres 1891, Berlin 1893

Griebens Reiseführer: Die Ostseebäder, 13. Auflage, Berlin 1908-1909

Komitee für Ferien-Kolonieen jüdischer Kinder: Bericht über das 25 jährige Bestehen der jüdischen Ferien-Kolonieen 1884 – 1908 und Jahresbericht für 1908, Berlin 1909

Die Logenschwester: 50 Jahre Ferienkolonien für jüdische Kinder in Berlin, 7. Jahrgang Nr. 5, Mai 1934, S. 6

Hildegard Lütkemeier, Hilfen für jüdische Kinder in Not, Zur Jugendwohlfahrt der Juden in der Weimarer Republik, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau 1992