Während meiner Pommernreise verbrachte ich einen ganzen Tag auf dem jüdischen Friedhof von Schivelbein. Ich versuchte, die Inschriften der Grabsteine zu dokumentieren – viele sind trotz der liebevollen Pflege durch eine Initiative aus Świdwin mittlerweile stark verwittert.

An einem Grabstein blieb ich lange stehen. Der Name darauf taucht in keiner der mir bekannten Dokumentationen zum Friedhof auf. Ich meinte, „Kurt Pinkus“ zu entziffern, geboren im Jahr 19… – der Rest war unleserlich –, gestorben 1918. Ein junger Mann also. Erster Weltkrieg, schoss es mir durch den Kopf. Eine Recherche beim Volksbund ergab tatsächlich einen Eintrag zu einem Kurt Pinkus, gestorben am 5. August 1918, beigesetzt auf dem Soldatenfriedhof im nordfranzösischen Chauny. War dies also vielleicht kein echtes Grab, sondern eher eine Art Gedenkstein?

eigenes Bild

Die Sache ließ mir keine Ruhe. Nach längerer Suche stieß ich im Internet schließlich auf ein älteres Foto desselben Grabsteins – die Inschrift war deutlich klarer zu erkennen. Und jetzt stand fest: Der Name lautete nicht Pinkus, sondern Pinthus.

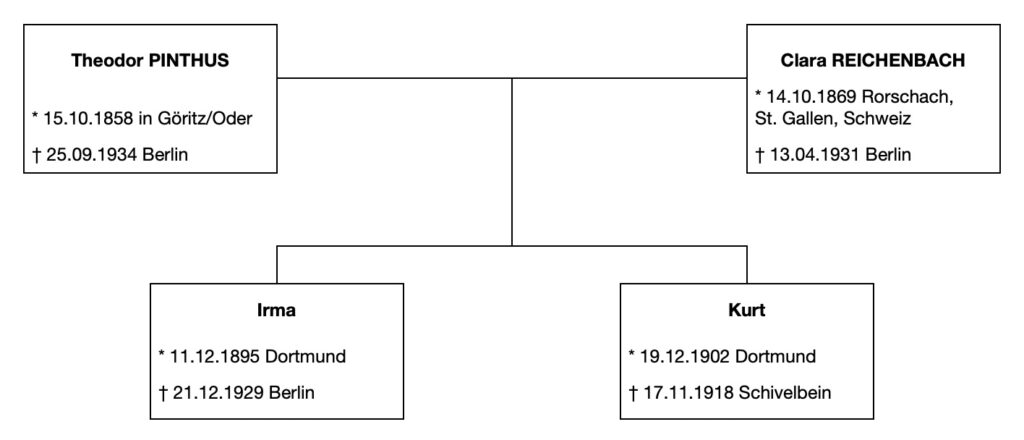

Eine Suche im Ortsfamilienbuch Belgard-Schivelbein brachte schnell Klarheit: Kurt Pinthus wurde am 19. Dezember 1902 in Dortmund geboren und er starb am 22. November 1918 in Schivelbein. Im Sterbeeintrag wird er als „Zögling“ bezeichnet, als Wohnort ist Repzin vermerkt – das konnte nur das israelitische Erziehungsheim für Jungen bedeuten.

Was war passiert? War Kurt krank gewesen? Vielleicht gab es ja eine Todesanzeige? Ich suchte im Deutschen Zeitungsportal – und stieß auf eine Tragödie.

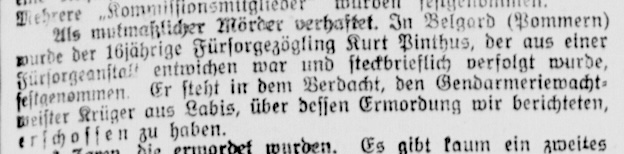

Am 12. Juli 1918 meldete Der Sächsische Erzähler:1Der Sächsische Erzähler, 72. Jg., Nr. nicht lesbar, vom 12.07.1918, S. 6

„Die Ermordung eines Gendarmeriewachtmeisters ist Dienstag früh in Labes in Pommern entdeckt worden. Um einen Fahnenflüchtigen abzuholen, war Gendarmeriewachtmeister Krüger aus Labes nach Grabow geritten. Als er nicht zurückkehrte, wurden Nachforschungen angestellt. Nach langem Suchen wurde die Leiche, die eine Schußwunde aufwies, in einem Kornfelde gefunden. In der Nähe der Fundstelle wurde auch das Pferd des Gendarmen erschossen aufgefunden. es wird vermutet, daß der verfolgte Flüchtling einen Helfershelfer gehabt hat, der als Mörder in Betracht kommt.“

Nur ein paar Tage später hieß es im Westfälischen Merkur:2Westfälischer Merkur, 97. Jahrgang, Nr. 378 vom 28.07.1918, Morgen-Ausgabe, S. 3

„Als mutmaßlicher Mörder verhaftet. In Belgard (Pommern) wurde der 16jährige Fürsorgezögling Kurt Pinthus, der aus einer Fürsorgeanstalt entwichen war und steckbrieflich verfolgt wurde, festgenommen. Er steht in dem Verdacht, Gendarmeriewachtmeister Krüger aus Labes, über dessen Ermordung wir berichteten, erschossen zu haben.“

Kurt war zu diesem Zeitpunkt sogar erst fünfzehneinhalb Jahre alt. „Sie werden ihn doch wohl nicht hingerichtet haben – er war fast noch ein Kind“, war mein erster Gedanke. Doch es gibt keinen Prozessbericht, keinen Hinweis auf ein Urteil oder gar eine Hinrichtung. Kurt starb vielmehr im Städtischen Krankenhaus in Schivelbein. Vieles deutet darauf hin, dass er sich das Leben genommen hat – aus Verzweiflung über die Tat, aus Angst vor der drohenden Strafe oder das Leben, das ihm in Repzin bevorstand.

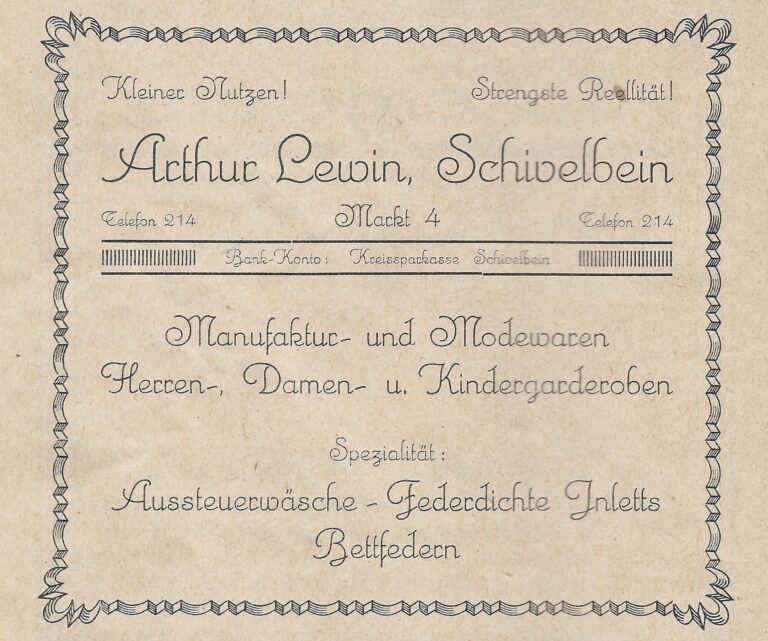

Dass es in Kurts Leben schon zuvor Schwierigkeiten gab, ist wahrscheinlich – sonst wäre er wohl nicht im Israelitischen Erziehungsheim für Jungen untergebracht worden. Eine Anstalt, in der die Zöglinge wie in allen damaligen Fürsorgeerziehungsheimen – christlich wie jüdisch – unter strafvollzugsähnlichen Bedingungen lebten.

Dabei lässt Kurts familiärer Hintergrund anderes vermuten: Seine Mutter Clara Reichenbach stammte aus einer wohlhabenden österreichischen Kaufmannsfamilie, die kurz vor Claras Geburt von Hohenems aus ins nahegelegene schweizerische Rorschach am Bodensee gezogen war.

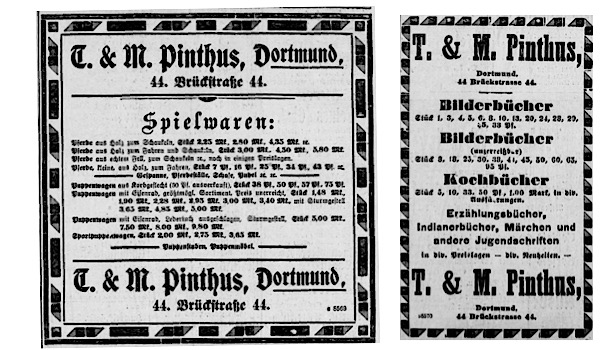

Sein Vater Theodor und dessen Bruder Max führten in Dortmund ein Kaufhaus. In alten Anzeigen bewerben sie Schaukelpferde und Kinderbücher – Dinge, die eher an eine behütete Kindheit als an ein Fürsorgeheim erinnern. Doch im Mai 1912 mussten die Brüder das Geschäft aufgegeben – ein wirtschaftlicher Bruch, der auch die Familie belastet haben dürfte. Vielleicht war dies der Beginn von Kurts schwieriger Entwicklung.

Wann genau Kurt nach Repzin kam, ist nicht bekannt. Überliefert ist jedoch, dass es ihm dort nicht gut ging. Im Oktober und November 1917 wurde er dabei erwischt, wie er hungrig Kartoffeln aus dem Hühnertrog nahm – die Strafe: vier Schläge mit dem Stock.4Claudia Prestel, Jugend in Not, Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar, S. 125 Wenn schon für ein paar Kartoffeln körperliche Züchtigung drohte, was musste ihn dann nach seiner Verhaftung und Rückführung nach Repzin erwarten?

Fünf Monate nach seiner Ergreifung starb Kurt nur ein paar Wochen vor seinem 16. Geburtstag. Ob er den Mord wirklich begangen hatte, ist nicht überliefert. Sein Grab auf dem jüdischen Friedhof ist bis heute erhalten.

Die Tragödie der Familie endete nicht mit Kurt. Seine Schwester Irma wurde nur 34 Jahren alt, sie starb 1929 in einem Berliner Krankenhaus – gemeldet vom Polizeiamt, was auf eine nicht natürliche Todesursache hindeutet. Die Eltern, Theodor und Clara, überlebten ihre beiden Kinder. Clara starb 1931 mit 61 Jahren in Berlin, Theodor folgte ihr im Oktober 1932 im Alter von 75 Jahren.

Und die Familie des erschossenen Gendarmeriewachtmeisters Krüger? Ihr Schicksal ließ sich nicht ermitteln.

Eine interessante Geschichte. Sie schreiben von einem Ortsfamilienbuch Belgard-Schivelbein. Wo haben sie Einsicht in diese Daten bekommen?

Mit Grüßen Klaus Klitzke ( geb. Jan 40 in Schivelbein)

Vielen Dank für die Anmerkung. Das Ortsfamilienbuch findet sich hier: https://www.online-ofb.de/schivelbein/ Herzliche Grüße

Vielen herzlichen Dank für diese Geschichte.

Gewisse Hinweise auf diese Tragödie habe ich schon bei Claudia Prestel, Jugend in Not. Fürsorgeerziehung in deutsch-jüdischer Gesellschaft

(1901-1933). Böhlau: Köln/Weimar 2003, 408 S., EUR 49,00, ISBN 3-205-77050-1.

gelesen und gespürt. Ich habe mir damals ausgedacht, dass der Junge vielleicht ertrunken wäre oder so. Selbsttötung wäre auch vorstellbar. Ich bin selber ein Heimkind gewesen und es ist nicht leicht.

Ich habe mir erlaubt Ihren Text auf Polnisch zu übersetzen und bei Facebook zu posten.

In Świdwin gibt es reichlich Leute, die sich für jüdische Vergangenheit der Stadt stark interessieren und regelmäßig auf Kirkut achten…

Liebe Grüße

Vielen lieben Dank! Wie schön, dass der Artikel jetzt auch auf polnisch verfügbar ist. Ich werde versuchen, künftige Artikel mit DeepL zu übersetzen, das Interesse und die Anregungen aus Swidwin sind immer so wertvoll! Herzliche Grüße